Su Fortuna [Nicolangelo Gelormini, 2020]

IMPORTANTE:

LEGGI SOLO DOPO AVER VISTO IL FILM !

La realtà è l’unico oggetto veramente mistico dato alla nostra meditazione.

Mircea Cărtărescu

Se solo il mio cuore fosse pietra.

The Road, Cormac McCarthy

FORTUNA È UN ASSEDIO

come in Prince of Darkness di Carpenter, solo che a essere assediati sono soltanto i bambini. Non che i grandi se la passino meglio.

Come possono mai avere qualcosa in comune Fortuna, Anna e Nicola con la Jeliza Rose di Tideland di Gilliam – nata negli States allucinati dove il sogno americano marcisce tra fuochi d’artificio, costretta ad accogliere nel suo universo e a reinventare la solitudine, l’abbandono, la morte, perfino la decomposizione, e la Andreia di Os mutantes, manifesto di una generazione che si dibatte per ribellarsi a un’oscurità perenne, che scivola e striscia e ansima e spara lungo le tracce di una Lisbona sanguinante?

Qualcosa dentro di loro è costantemente sul punto di esplodere. Sono mutanti. Forse il mondo preferirebbe che non esistessero, ma ci sono. E sopravvivono.

Così diceva Teresa Villaverde dei suoi bambini.

In Fortuna c’è una scelta mutante: se soggetto e sceneggiatura di Gelormini con Massimiliano Virgilio si ispirano alle briciole di devastante realtà che possiamo vagamente raccogliere riguardo ai fatti del Parco Verde, universalizzano le vite dolenti dei protagonisti, osservandole in una multidimensione che potrebbe fare a meno di ogni connotato spazio temporale.

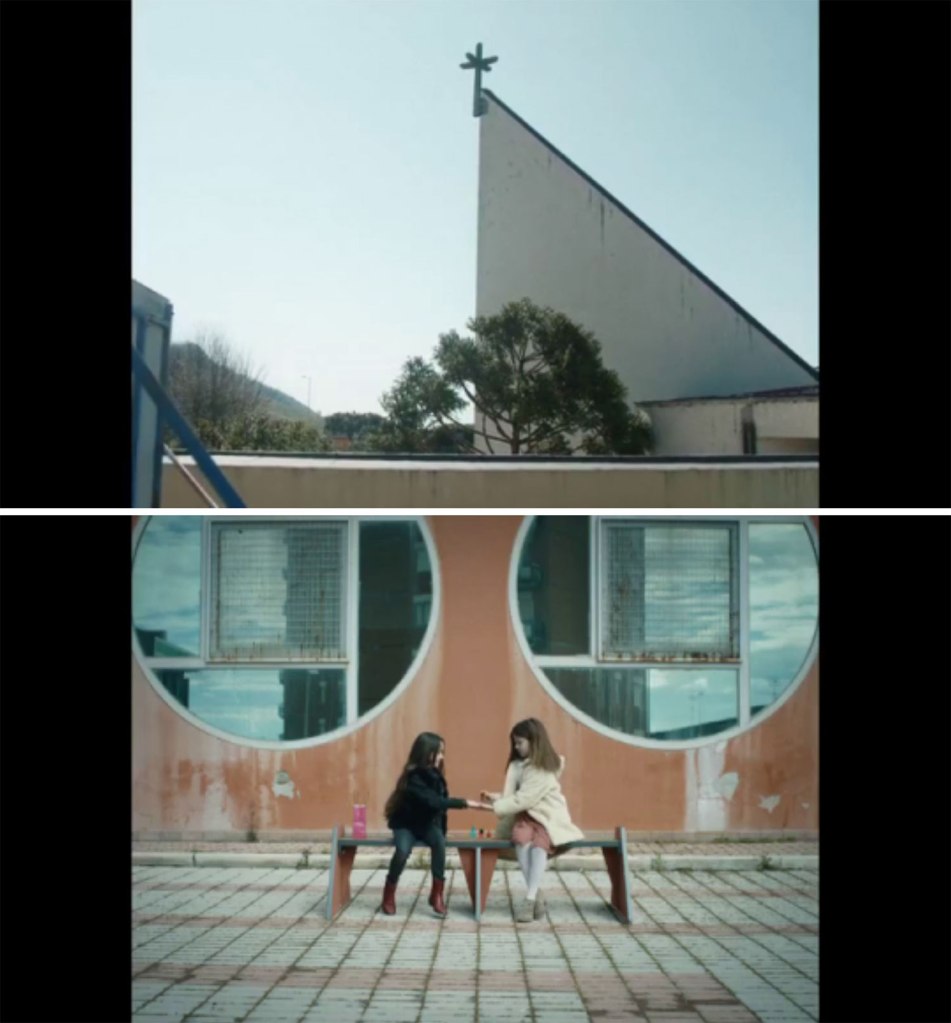

È terribile guardare Fortuna senza conoscere la vicenda di cronaca che ispira questo incubo poetico; è terribile anche guardare il film conoscendone tutti i particolari: la verosimiglianza dell’edificio, che però viene trasfigurato, invaso da una vegetazione che lo rende ancora più sinistro. L’eco di alcune frasi riportate dalle intercettazioni, quasi identiche, ma riproposte in contesti completamente diversi. Era giugno, nel film invece siamo in una sorta di eterno autunno. Abbiamo freddo. Tutto ciò che vediamo è simbolo di una condizione universale.

Fortuna è un miracolo, un film che riesce a evocare quella verità estatica che per Werner Herzog prescinde dai fatti – quella verità più profonda, misteriosa e elusiva che può essere colta solo per mezzo di invenzione e immaginazione e stilizzazione.

Sarebbe stato abbastanza semplice raccontare lo spaesamento, l’angoscia, la paura dei bambini, l’omertà o semplicemente l’impotenza degli adulti; ma non il tremendo senso di rassegnazione che li pervade tutti. Di fronte alla potentissima sequenza iniziale di Fortuna, le prime immagini ci scaraventano in quello che potrebbe essere il giappone immaginato da Tetsuya Ishida, pittore che si gettò sotto un treno a trentadue anni. Scrivevo che nei suoi dipinti gli adolescenti studenti sono cronenberghianamente fusi con gli zaini abbandonati in un corridoio scolastico, gli operai gettano cemento sui volti di altri operai ingoiati dalla terra, gli esseri umani sono definitivamente e letteralmente inglobati negli ambienti domestici o di uso comune, ibridati con lavandini, vaschette di cibo da asporto, radiatori, interi edifici. Sembrano soffrire, eppure accettare con rassegnazione questa condizione, come una patologia da cui vengono affetti alla nascita. Sembra che neanche la morte possa arrivare a salvarli dalla sofferenza di esperire un mostruoso, inerte presente.

I protagonisti di Fortuna, bambini e adulti, sono remoti e indecifrabili essi stessi come pianeti lontani. L’aspetto straordinario di questo film è il modo in cui riesce a comporre un omaggio lirico partendo dalla massima abiezione. Tra gli edifici metafisici dell’incipit compare, prima incongruenza, una giostra, un carillon incantato che affiora tra i palazzi come un mostruoso miraggio e scaglia a terra la protagonista. Da questa caduta la bambina si rialza, come se nulla fosse:

La scrittura ci ha liberato dalla coercizione dell’orrore e ci ha consentito di ridare vita a questa piccola condottiera. Ha vendicato Fortuna, rendendola un personaggio eterno che affronta ogni giorno il suo mostro senza morire mai. L’ha trasformata in un sogno e l’ha condotta su una stella inventata appositamente per lei, per illuminare gli occhi dello spettatore e placare il mio cuore.

[dalle note di regia]

In Fortuna tutti, bambini e adulti – raccontati con infinita compassione ma senza sentimentalismo, come in uno sci-fi horror venuto dritto dritto appunto dai tempi di Carpenter – sembrano vivere in un’abitudine alla sopraffazione, che generazione dopo generazione si contagia come un virus.

“Vedi: il dolore sta solo qua dentro: fuori non ti fa male” dice la sorella al piccolo col ginocchio rotto, chiudendo la ferita in un cerchio magico tracciato con lo smalto. Questo è l’unico rimedio che i bambini sanno trovare non solo alla violenza degli adulti, ma anche alla prepotenza dei loro coetanei. Per questo Nancy/Fortuna, Nicola, Anna non parlano: non si può dire quello che non si può dire.

Il disorientamento temporale di cui soffrirebbe Nancy è il nostro. Come nelle scene escheriane di Oldboy, ripercorriamo le scale della memoria, in quel palazzo in cui i bambini salgono e scendono per le scale, e le porte minacciose si aprono quel tanto che basta per far passare la minaccia di tutti i giorni. E rivediamo quelle bambine prigioniere. Dal terrazzo, tetto – luogo di rifugio e gioco per i tre piccoli protagonisti, dove attendere una salvezza impossibile dallo spazio – ma anche di angherie da parte di altri bambini e poi di definitiva soppressione – allo scantinato dove i piccoli si approfittano di altri piccoli, siamo in un circuito chiuso che in poche immagini rimanda a quello che non per forza è emerso o emergerà dalle indagini: un impero di annientamento.

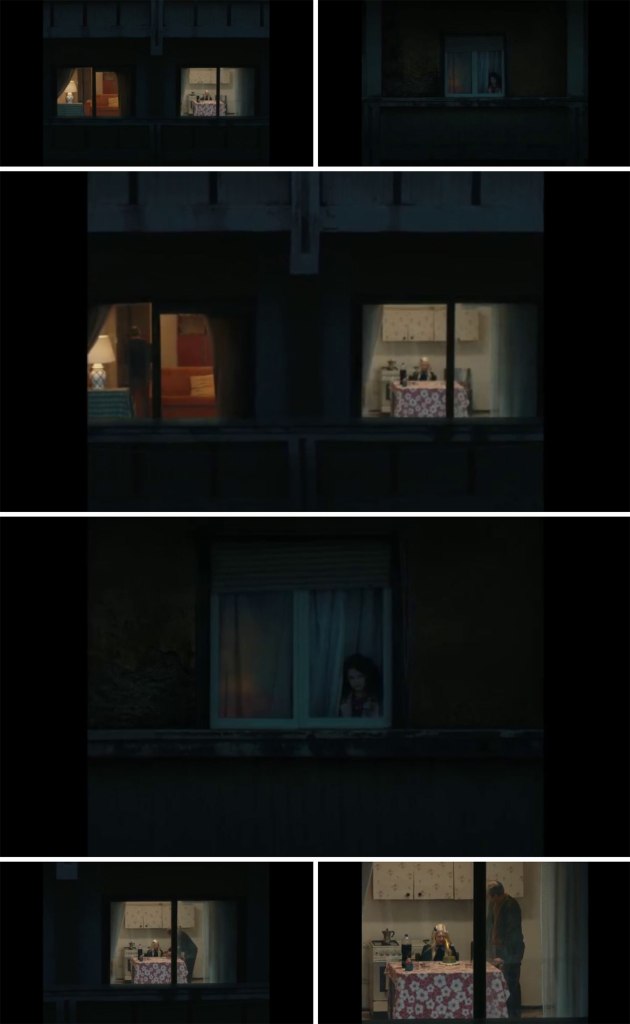

É all’interno di questo sistema di controllo, in cui Fortuna ci permette di guardare il morbo senza morbosità, paralizzati dal sospetto che continuamente stia per accadere qualcosa di davvero sbagliato – le sequenze perfette con le finestre spiate da Fortuna, quasi una casa di bambola (come quelle che costruisce la madre in Hereditary di Ari Aster, teatro in cui mette in scena la sofferenza – l’affinità viene anche dal mostruoso lavoro sulla soundtrack “emotiva” che in Hereditary esprime ogni sfumatura di dolore o malvagità, creata dal polistrumentista Colin Stetson miscelando diverse fonti sonore). La prima volta, scorgeremmo solo una innocente festa di compleanno, con due soli invitati, un uomo e una bambina. La seconda volta, bastano una cintura riallacciata e la figura della bimba albina, un’altra principessa spaziale piovuta dagli horror, a suggerire che qualcosa di atroce è già accaduto e accade continuamente.

Fortuna che accarezza la spalla della madre che dorme, perdonandola, e fissa la tv, che si riempie della promessa del suo pianeta Tabbis. Qualcuno l’ha dimenticata su questa terra, ma non è colpa di nessuno. Il suo amore per la madre, per tutte le madri che a loro volta sono state probabilmente abusate e schiave, la madre immaginaria che offre un timido affetto ma non è capace di vedere o la madre reale che ha troppi pensieri per soffermarsi sulla bambina, che esprime la sua impotenza con uno schiaffo. Un synth incantato a commentare per contrasto la consapevolezza amarissima di una bambina che riconosce il meccanismo del male. Non sa ancora dirlo come lo direbbe Rustin Cohle in True Detective, ma il concetto le si dispiega davanti in tutta la sua implacabile durezza: time is a flat circle.

Fortuna non gioca a giudicare, mescola amore e orrore, ed è proprio alla figura della madre “buona” che affida quel “poi passa, poi passa”. Misericordiosamente, lo attribuisce alla presunta perdita di memoria della bambina. Un poi passa che spezza il cuore di chi ha seguito la vicenda – secondo la testimonianza di un’altra piccola vittima erano le parole con cui veniva accolta dalla sua stessa madre la confessione di subire violenze – ma che sintetizza di nuovo quella impossibilità di giudicare un mondo immerso nella perdita di ogni limite, nella mostruosa rassegnazione che si trasmette di madre in figlia, che spinge a sopportare una profanazione totale. Eppure, su quelle terribili voci di autopsia, dello sconquasso anatomico di cui hanno parlato i medici, il film coerentemente non si sofferma, non ne ha bisogno. Fortuna non indulge nemmeno per un secondo sul raccapriccio, non spettacolarizza, non provoca. Penso a Snowtown, alla scelta di utilizzare le strazianti registrazioni con cui il killer obbligava le sue vittime a dire addio alle proprie famiglie, come strumento per narrare l’orrore; agli sguardi, di nuovo ai margini e alle bande nere che alludono a qualcosa di indicibile.

Se l’horror ti porta fuori dal blu e dentro il nero, l’orrore carpenteriano di Fortuna cerca di condurti in quel vuoto non indentificato che alberga oltre il nero. In un certo senso, fa ciò che avrebbe dovuto fare una versione credibile di It di Stephen King, il romanzo: raccontare quel nucleo misterioso che costituisce l’indecifrabilità del mondo degli adulti agli occhi di un bambino. D’altronde qui, come a Derry, sembra che a vedere il male e a riconoscerlo dietro ai suoi travestimenti siano solo i piccoli.

Da una distanza siderale, ci parla con pietà e desiderio di riscatto di un’innocenza distrutta. Con una grazia finora trovata soltanto in Lazzaro felice e estraniandosi da ogni giudizio moralistico sul “degrado”, facendone più che altro una questione del male che l’umanità intera può permettersi di ignorare finchè non pervade ogni cosa, e pietrifica anche il sole – La quinta stagione – Fortuna osa parlare della tragedia di un mondo in cui il messaggero non arriva.

Il bambino è uno straniero che viene da lontano.

[…] In Solenoide, invece, non ho più ripreso a scrivere di insetti, ma di quegli aracnidi che potremmo vedere come “insetti degli insetti”: gli acari. Ciechi e microscopici, passando la loro vita nella micro-storia e nel micro-destino, così li ho trasformati nell’allegoria dell’umanità. Inviai in mezzo a loro un messaggero della redenzione, ma fu impossibile aprire una via di comunicazione con essi. Il messaggero fu sbranato e divorato prima ancora di essere stato compreso, o anche solo percepito. Il senso della parabola è kafkiano: la redenzione esiste, ma non per me.Dall’intervista di Vanni Santoni a Mircea Cărtărescu

[…] La realtà è l’unico oggetto veramente mistico dato alla nostra meditazione. È la divinità infinita e inesorabile il cui abito fa un’increspatura proprio davanti alla nostra mente, così che essa possa vedere sé stessa. Quando sfioro qualcosa, non tasto altro che la punta delle mie dita. Quando sento un suono, sento la mia coclea. Quando guardo, guardo i miei occhi. Pensare è il modo in cui comprendo il mio cervello, è l’unico occhio con cui vediamo la realtà.

Perciò non credo al romanzo realista, il quale raffigura ciò che si vede attraverso gli occhi e ciò che si sente attraverso le orecchie. Perché la mente non vede con gli occhi né le emozioni, né le speranze, né le visioni, né i sogni (quando sogniamo, teniamo gli occhi chiusi).

Fino alla fine (e fino a ciò che viene dopo i titoli di coda e che è stato da qualcuno ingiustamente ritenuto di troppo) Fortuna è un canto maiuscolo – un omaggio a quel gesto finale di ribellione a una tenebra massiccia e brutale – ma di quella ribellione sceglie un simbolo minuscolo: lo Ntz [una “vigorosa negazione” utilizzata in gran parte dell’Italia meridionale e accompagnata da una spinta della testa all’indietro, definita come head-toss] che Fortuna, abbandonato il suo silenzio, oppone all’omertà volontaria o involontaria che la circonda. “Ma non ti diverti?”

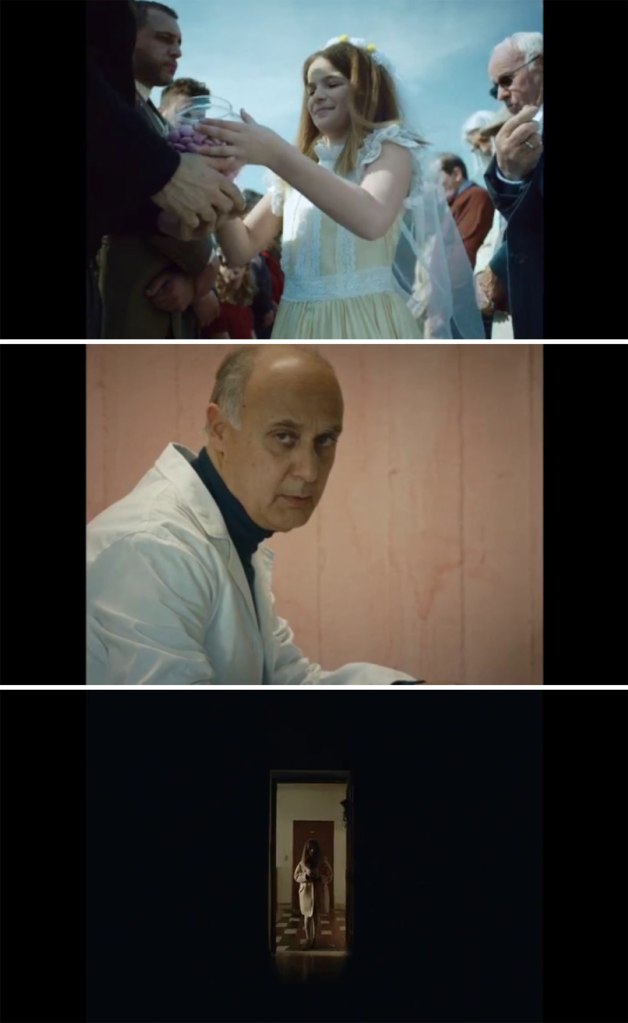

Gli adulti che giocano come enormi insetti sul telone per saltare, come le piccole piscine gonfiabili improvvisate nei quartieri, una danza scomposta che stringe un cerchio intorno alla vittima, canticchiando per giunta, ignari o noncuranti, lo stesso motivo che accompagna le violenze (una versione immaginaria di una hit neomelodica, creata dai Golden Rain, autori della incredibile colonna sonora, che hanno saputo letteralmente far urlare le scene prive di dialoghi). L’intento di esprimere un’emozione attraverso la musica e gli sguardi è pienamente riuscito anche in altre scene, come quella del coro (qui anatomia di una scena commentata dal regista) – lo stesso motivo che si ripeterà cantato dalla sola Fortuna con un filo di voce – O mio babbino caro.

Una versione mortale di una festa, un carnevale dove compaiono insieme tutti gli abusatori, tutte le vittime. Non c’è alcun tatuaggio con il viso di un bambino morto sulla schiena di una madre, al massimo lo stesso tatuaggio di Simona Ventura. A nessuno può neppure mancare quel bambino, viene spazzato via anche il suo ricordo. Forse è questo ostinato non voler vedere, non voler neppure ricordare, che provoca la ribellione di Fortuna. Una bambina vittima come lei dice: “tu sei quella che non si fa mai i cazzi suoi?”. Sembra quasi definirla la sua ribellione, darle il via.

PICCERÉ, L’INFANZIA È UN FOSSO, CI CADI DENTRO E ASPETTI CHE TI VENGANO A PRENDERE. MA NON VIENE MAI NESSUNO.

Al momento, sembra soltanto l’affermazione di un’anziana signora un po’ scentrata. Più avanti, nella doppia qualità di custode del palazzo che ammannisce saggezza popolare e proverbi o di feroce custode omertosa di tutto ciò che accade – scandisce l’evolversi del tempo, e dice ancora: la gioventù è una fontanella d’acqua fresca, che pare che non finisce mai. Scorre, scorre… poi improvvisamente si chiude il rubinetto.

Dalla cronaca ci arrivava, la figura di questa anziana donna che forse sa e non dice, forse ha visto, forse no, forse suo malgrado; sentinella e vedetta di una piazza di spaccio di figli e nipoti, che intercettata ammette: “L’ho buttata io la scarpa, non lo voglio dire a nessun u fatt ra scarpetella”. In Fortuna vediamo solo una scarpetta bianca con il ricamo di un pianeta, poi scomparsa nella spazzatura. Neppure qui si prentende di ripercorre la cronaca, ma fa gelare il sangue il terzo proverbio della signora misteriosa:

Noi dobbiamo lavorare, mica ci possiamo fermare.

Tanto chi lo sa, che è successo a quel bambino.

Dicevamo: quell’aspetto carnale e epidemico del male, quella malinconia cupa, la dimensione socio politica caratteristica di horror e sci-fi degli anni 70/80 che affiora sottopelle e che sembra l’unico orizzonte degno di essere riproposto a ridefinire un orrore contemporaneo (It Follows che cerca di riprodurre l’angoscia adolescenziale rubandola al fumetto seminale Black Hole) ma anche il dolore del lutto e del rimosso familiare. In Fortuna i riferimenti a uno spazio insieme deserto e claustrofobico, i rimandi a un’architettura quasi brutalista – lo racconta lo stesso regista – che caratterizza tanti Sud del mondo, servono a disegnare una periferia universale.

Fino a dove ci è consentito spingerci? Di fronte a una vicenda tanto dolorosa ed efferata, di fronte a una periferia che non è geolocalizzata – che sia un quartiere o un continente, è per molti un margine troppo tenebroso per accettare che ci è prossimo. Preferiamo dipingerlo come un mondo che vive oltre e al di là – ecco, un pianeta lontano. E condannare chi lo vive a essere raccontato sempre come figlio del ghetto o dell’ inferno, contemporaneamente tenuto ben discosto, con cura, da quella che ci si illude sia una terra al riparo. Invece una zona di guerra, come nel film omonimo, è spesso la famiglia. Periferia o no.

Dieci anni fa, all’interno di Bande nere del cinema franco belga, tentativo di dare forma a un cruccio di sempre, il rapporto tra cronaca nera e rappresentazione cinematografica, rubavo a Jonathan Lethem una fulminante digressione sulla raffigurazione di un vuoto intollerabile:

Ti sei mai domandato perchè il consumatore medio è a disagio con i film in letterbox, quelli con le bande nere sopra e sotto l’immagine? Non perché la maggior parte delle persone è ipocrita, anche se lo è. I canali via cavo continuano a proporre versioni a schermo intero per evitare che gli spettatori si soffermino su quel margine del fotogramma, che ricorderebbe loro tutto quel che non si vede. Quella vista è intollerabile. Quando lo sguardo vaga oltre il bordo di un libro o di una rivista, tu noti la testura apparente della realtà quotidiana, il tavolo su cui la rivista è posata, poniamo, o la gamba dei tuoi pantaloni. Quando il tuo sguardo scivola oltre il bordo dell’immagine in letterbox, ti ritrovi di fronte a quel che è incorniciato e proiettato in quel margine: dovrebbe essere qualcosa, e invece è nulla, una tenebra inquietante, una zona di negatività. La vera ragione per cui questi margini sono così spaventosi è che ci costringono a domandarci se non siano la cosa stessa. Forse il tavolo o la gamba dei tuoi pantaloni hanno con la rivista che vi sta posata sopra lo stesso rapporto intrattenuto dalle immagini con il vuoto che le delimita in alto e in basso sullo schermo.

Chronic City, Jonathan Lethem, 2009

Come decidiamo di procedere? Non importa se con un documentario nel nordeste brasiliano o un film di finzione tratto da un romanzo e ambientato in una metropoli del sud italia. Si può scegliere di raccontare Certi bambini, come nel film omonimo dei fratelli Frazzi, gli Animali che attraversano la strada di Isabella Sandri, oppure i piccoli di Puisque nous sommes nés, di Jean-Pierre Duret e Andréa Santana: questi ragazzini sono già da un pezzo impegnati in una lotta per la sopravvivenza che non ha abbastanza tempo o sazietà per farsi domande. Si può scegliere di fare propria la lezione di Bresson (specie Mouchette, Au hasard Balthazar) facendo brillare la luce dolorosa di una Rosetta o di una Lilja (4-ever) se ci si chiama Dardenne o Moodysson. A volte restiamo attoniti a guardare uno stile che fa male: sottrazione a oltranza, elisione dei nodi drammatici, prosciugamento della materia sentimentale (Alessandro Baratti su With a Girl of Black Soil, un film coreano del 2007 che non riesco a dimenticare.

Anche nel nostro cinema talvolta si sceglie di restare rispettosamente a guardarli, certi pianeti, senza distanza e senza giudizio (A ciambra, il bellissimo Il cratere). Recentemente, forse, a fare i conti con la crudeltà ma distillando quel tocco di poesia che rende la realtà ancora più indigeribile, i bambini di Anna di Ammaniti. Più di tutti, Isabella Sandri con il suo ultimo, audace Un confine incerto, fin dal titolo tentativo di rappresentare quel vuoto fuori dal nero di cui parlava Lethem. La periferia (non è solo geografia; né urbanistica, nel suo palese tentativo di allontanare da un centro ormai soltanto immaginario, a uso e consumo di turista pagante, non più solo il cimitero, l’ospedale, la clinica per anziani – i regni liminali del non indispensabile allo sforzo produttivo del paese – ma anche tutto ciò che possa farsi segno di conflitto) – la periferia è anche scelta, configurazione, narrativa, politica. Puisque nous sommes nés.

TIME IS OUT OF JOINT: INCONGRUENZE

Il dramma è quello di una società intera contro cui il mondo dell’infanzia va a sbattere, quando la sua innocenza viene profanata. Una collettività buia, incapace di leggere le gradazioni dell’animo umano, arenata a un modello binario che divide il mondo in maschi e femmine, buoni e cattivi, forti e deboli, potenti e indifesi, e che non lascia scampo a tutto quel fiorire di vita che c’è nel mezzo. In quest’ottica, il film ha inevitabilmente assunto la forma del numero due: dalla struttura in due atti, alle inquadrature spaccate a metà, al racconto della realtà riflessa nel mondo interiore di Fortuna.

[dalle note di regia]

L’idea del doppio – che il regista di Fortuna cita in ogni conversazione – o come vedremo più avanti, del multiplo, non può essere considerato solo una scelta di forma, ma una posizione che utilizza il surrealismo per dare una voce alle vittime. Gelormini, consapevole di esporsi ad accuse di maniera, adotta una posizione precisa e non rinuncia a disseminare angosciosi frammenti di realtà nella sua narrazione fantascientifica, proprio come faceva il Philip Dick dei romanzi a volte considerati minori, Tempo fuor di sesto, Cronache del dopobomba e In senso inverso. E anche Lynch, certo, anche se oggi lynchiano è diventato sinonimo di perturbante. Sicuramente quello di Mulholland Drive: nella meravigliosa trattazione che Fortuna riesce a offrire della simulazione, dell’illusione, dell’incapacità di distinguere tra realtà esperita e immaginata di fronte a piccoli particolari angosciosi che disgregano quello che sembra essere il tessuto stabile del reale. Il doppio come “segno del tradimento“, dice il regista. Il rigore di due versioni, e nella prima affiorano continuamente incongruenze, sfilacciamenti e simboli che saranno interpretabili solo in seguito. In Mulholland Drive i vecchietti adorabili e un po’ folli si riveleranno due demoni del senso di colpa di Diane/Betty. Qui forse, nel processo di semina di indizi, siamo più dalle parti di Confessions di Tetsuya Nakashima, dove tutto ciò che sarebbe insopportabile viene raccontato con ralenti e musiche sublimi, a manifestare la sua verità di sogno/incubo.

Nancy/Fortuna si guarda spesso nello specchio, cerca fiducia nella sua corona, prende coscienza della magia che non funziona. Come una maghetta degli anime, torturata da sventure troppo grandi, come in Tideland, dove non c’è nessuna risposta se non gli occhi innocenti e severi dei profughi di guerra di ogni guerra. Il mondo è capovolto: non soltanto spaventosamente incomprensibile e pericoloso dalla prospettiva della bambina (il momento in cui cammina accanto alla madre) ma riflesso in uno specchio che è la morte.

Come Alice in Wonderland gettata in un incubo, una Alice che però comprende fin troppo bene l’impossibilità di tirarsene fuori (la giovane attrice Cristina Magnotti somiglia un po’ ad Alice- Ann-Marie Mallik, nella versione BBC diretta da Jonathan Miller, che elimina ogni disneyficazione per mostrare l’irruzione della crudeltà adulta del mondo nella percezione dell’infanzia. Il suo volto pulito e triste, il casco di capelli. Guardinga, prende sempre un attimo di tempo prima di agire, sapendo bene che è braccata dalla realtà).

TRADIMENTO. DOPPIO, ANZI MULTIPLO

Chi può dire se il doppio non sia molteplice, in una realtà giocata: ExistenZ, dove chi gioca non detiene il controllo del gioco neppure sul suo personaggio, o come nei deliri di errata identificazione, dove il dolore impedisce il riconoscimento e inventa sosia, impostori, alieni.

Alcune figure benefiche e affettuose potrebbero sembrare invenzioni di Fortuna; eppure non sono del tutto immaginarie. Scampoli di umanità e di affetto disperato sopravvivono anche in questo universo ostile, mescolandosi a orrore e indifferenza. Madre, dottoressa, padre sono concetti che vediamo affiorare nel mondo della protagonista come disturbi di ricezione, fluidi, pronti a mutare forma all’improvviso, anche in forme spaventose. Come le identità di A Scanner Darkly (e forse la scelta dei fiori blu, che indicano che i ‘giganti’ sono vicini, non è casuale). In questo, il lavoro di Valeria Golino e Pina Turco è incredibile. Entrambe interpretano allo stesso tempo diverse figure archetipiche nella mente di una bambina, ma anche donne reali in difficoltà.

Uno dei ‘giganti’, alla sua prima apparizione sembrerebbe solo un papà con le buste della spesa. Ma il suo occhiolino diventa subito qualcosa che mette a disagio, qualcosa di asimmetrico. Più avanti, sarà innaturalmente pallido e curvo, e comparirà in una delle scene più agghiaccianti del film nella sua quotidianità, quasi come Nosferatu, a incarnare il male totale. L’abbraccio di Pietro (Libero de Rienzo) è invece totalmente puro, eppure anche lui è cieco, sembra non accorgersi della sofferenza di Fortuna.

Il dolce inventore Nicola (Leonardo Russo), creatore di un mezzo di comunicazione di fortuna con i pianeti buoni, uno che avrebbe forse voluto essere solo uno dei ragazzini di Stranger Things, è anche il doppio e il riflesso del piccolo Antonio Giglio, precipitato da un balcone a 4 anni. Anna (Denise Aisler, capace di essere buffa e infinitamente triste nella stessa inquadratura) non è Dora Giglio, la sorella di Antonio, testimone di tanti orrori e vittima a sua volta; ma un suo riflesso, una bambina più grande, più capace di interagire con il mondo ostile che le assedia (anche nella realtà era più grande, Fortuna aveva solo 6 anni). A lei viene affidato il compito di comunicare quasi telepaticamente con Fortuna, risvegliandola dal suo sogno, come aiutante magico delle fiabe (purtroppo neanche lei avrà subito la forza di sottrarsi al conflitto in cui è stata gettata dai suoi stessi familiari).

A raccontare il doppio contribuiscono costumi (Alessia Condò) e ambientazioni (scenografie di Marcella Mosca), prima più fiabeschi, poi più realistici, esaltati dalla ispirata direzione della fotografia di Agostino Vertucci: la cameretta azzurra, minimalista, con le foto di famiglia e una casa piena di luce, diventerà una stanza spoglia con un filo nudo che pende dal soffitto, i muri sono più scrostati e fatiscenti: ma non è la diversa condizione economica a definire l’incongruenza, a disseminare l’angoscia. Sono piccoli particolari – la Golino in cucina, come rallentata – come il medico tossicodipendente e altri personaggi, si muove in modo bizzarro, a scatti, o fissa troppo a lungo la bambina – l’ascensore troppo malandato per non alludere a un abisso – ogni dialogo apparentemente banale viene interrotto da un elemento contraddittorio, un rumore assordante, un colpo. Il bagliore misterioso che viene emesso come un richiamo dai giganti o dai loro possibili emissari (come nella scena del funerale, in chiesa). Dovunque vadano, le bambine si affacciano con timore alle porte, anche e soprattutto negli ambienti di tutti i giorni, come se potessero scorgere qualsiasi cosa.

La realtà inizia a sgretolarsi dal primo minuto del film (e lo farà definitivamente, con le condutture che esplodono) perché la realtà è complessa: la terapeuta che non ha mai tempo per Nancy è vestita di blu, come il trench della ‘vera’ mamma di Fortuna. L’arancione invece torna ovunque: nella custodia del telefono che testimonia l’orrore, nello smalto che le amiche si mettono a vicenda in quei poveri attimi di pace – gli unici in cui si vede Fortuna sorridere – nel pennarello che Nancy desidera per disegnare, nel brillante portacolori e nell’abito della terapeuta gentile, ma anche nel colore del tappeto per saltare e sul pavimento dal quale si pulirà il sangue di un innocente.

Il momento della scoperta del cadavere di Nicola inaugura una vera e propria maratona di tensione, con la magnifica scena – quasi un’ Invasione degli Ultracorpi – degli abitanti dell’intero edificio che corrono nel panico verso l’incidente. I giganti senza volto sono arrivati. Una bambola, dono di un papà dal carcere, indossa i vestiti e la corona di una bambina; Nancy/Fortuna cerca i cubi mancanti: come nella Regina delle Nevi di Andersen, forse, se riuscirai a ricordare il tuo nome e a comporlo, sarai libera.

Le dimensioni immaginarie e reali si sovrappongono sul terrazzo, un Club Silencio dove si deve finalmente prendere atto di circostanze troppo crudeli. La sigaretta non è il segno che un papà Pietro è a casa, è della mamma che la dimentica sempre accesa, e ha il volto ferino di una donna che può diventare pericolosa. L’ascensore è rotto, come sempre, ma di piú. Se non la fermasse Fortuna, la mamma ci cadrebbe dentro, sempre di corsa e arrabbiata com’è. Squarci di nero invadono lo schermo, rompono la narrazione, i muri trasudano lacrime, i disegni parlano, gli sguardi pure, ma per la vita è troppo tardi. Ci resta il film.

SE TI CHIEDONO QUALCOSA, TU RISPONDI SEMPRE: NON SO NIENTE

Nella minacciosa cantilena educativa che scandisce le giornate di Nancy/Fortuna si elencano i nomi di alcuni animali (appositamente disegnati da Anna Sirica). In giro ci sono lupi, e i serpenti. In realtà in Fortuna non abbiamo un facile “mostro” da bollare come qualcosa di esterno alla nostra umanità. Il gigante cadaverico, è tutti i predatori sessuali: i giganti sono tanti, non uno. Un uomo, che sembra accorgersi delle sue intenzioni e fissarlo con sdegno durante la scena della distribuzione dei confetti, finisce comunque per non dire o fare niente.

Il suono del tradimento è questo terribile silenzio, questa inazione, rotto da quei ringhi selvatici miscelati al sonoro che ci fanno sobbalzare quando uno dei ‘giganti’ è pronto a mordere.

L’ora dove non si distingue il cane dal lupo.

Alcune cose che non hanno a che fare con il film.

“Tu dici sempre le stesse cose… non imbrogliarti con la bocca, a nonna, hai capito? Non devi cambiare parecchie parole”.

Un lupo non è in grado per sua natura di essere abietto come un essere umano – nei disegni di una bambina un uomo è coperto di serpi.

In una delle interviste agli abitanti del Parco Verde un uomo di mezza età garantiva, se ci fosse in giro un predatore “lo ammazzeremmo noi, non chiameremmo neanche la legge”. Eppure, ancora una volta doppia, e speculare rispetto a questa posizione, c’è la chiusura omertosa, il raccomandare ai bambini di tacere, la totale sfiducia in qualsiasi cosa possa venire dall’esterno a peggiorare soltanto le cose. La compagna del primo soccorritore di Fortuna, già indagato per violenza nei confronti di sua figlia, afferma con disprezzo verso chi possa immaginare il contrario che sua figlia è vergine, pertanto lui non può che essere innocente. Sembra che i ‘giganti’ fossero particolarmente attenti a non distruggere quel perpetuo simbolo di purezza, mentre distruggevano tutto il resto.

Domenico Airoma, procuratore aggiunto della procura di Napoli Nord che si è occupato delle indagini, ha detto che «gli adulti ostacolavano le indagini, i piccoli hanno permesso una svolta», e ha parlato di un’«omertosa indifferenza e colpevole connivenza», riferendosi agli adulti che abitavano nella zona.

[…] Jonathan Littell scrisse un romanzo, “Le benevole”, che suscitò scandalo per il fatto di porsi dal punto di vista dei nazisti carnefici di innocenti. Littell provò a entrare nella testa degli autori dei crimini più ripugnanti, fino a “ricondurre all’umano l’inumano totale”, per mostrare che il loro agire non fu una regressione dell’uomo all’animalità, ma il frutto di una pulsione di dominio inscritta nei comportamenti umani: l’impulso verso la violenza cieca, la sopraffazione del più debole, indagate non come una patologia ma come attitudine che accompagna da sempre come un’ombra scura la vicenda dell’uomo. Però, se ci mettiamo davanti la storia di Caivano, gli omicidi di Fortuna Loffredo, sei anni, e Antonio Giglio, tre, e le violenze inflitte agli altri bambini del Parco Verde, se tentiamo quella stessa discesa agli inferi nella mente dei colpevoli, o del colpevole, risulta impossibile aprirci un varco, trovare moventi, indizi di spiegazioni, per quanto aberranti. […]

Un articolo di Titti Romano

Nell’incipit di Fortuna c’è già tutto il senso del cinema per Gelormini: non una mera riproposizione del vero, ma l’inserimento dello stesso in una cosmogonia dell’immagine a se stante, costruita ricorrendo al genere non per sfuggire dalla cruda verità ma semmai per trasfigurarla in un affresco ancora più ampio, e per questo ancora più agghiacciante. Gelormini gira un horror, com’è inevitabile che sia, ma anche qui non si affida al catechismo del genere, non si accomoda nella prassi, non accetta una struttura preordinata. Anche per questo il film assume da subito una postura quasi lynchiana, immergendosi in un magma onirico che è visivo ma anche – e in alcuni casi “prima” – uditivo, sensoriale. Gli occhi della piccola Nancy/Fortuna (Nancy, e forse non è una casualità, è il nome del personaggio protagonista di Nightmare – Dal profondo della notte di Wes Craven, a sua volta allucinata nella dimensione onirica) stra-vedono il mondo circostante, lo abitano di mostri, di giganti, di fantasmi, di incubi e sogni, di voli non solo pindarici, di percorsi à rebours. Anche quando deraglia Fortuna lo fa per eccesso, per volontà di scavalcare il muro della norma e riadattare gli occhi a una verità che non sia processuale, ma puramente cinematografica, e quindi potenzialmente infinita.

Raffaele Meale su Quinlan

Un’estate stavamo tra i vari gruppetti seduti nell’erba a un festival credo vicino Padova con un muro di cicale alle spalle, ed è già perfezione, ad aspettare che suonasse Timber Timbre e discutevamo su di noi su chi fosse il cantautore più triste del mondo. Alcuni gruppi vicini parteciparono e l’accordo fu raggiunto su un nome: Jason Molina.

Il più triste non nel senso di tristezza-e-basta, ma quello capace di mettere in musica ‘un dolore profondamente familiare’ con qualcosa che sia “at once both the pain and the painkiller”, come ha detto qualcuno. Non è proprio tristezza-e-basta ma qualcosa di più complesso, seducente e pure comico.

Come descriverlo, ogni volta che ascolto Ghost Tropic immagino la Morte come la divina Brigitte Lahaie mezza nuda in falce e mantello in Fascination di Jean Rollin che si aggira in un boudoir/acquario tipo lo strip club di Exotica di Atom Egoyan ma con molti corridoi e procede sterminando tutto ciò che incontra, con in mezzo cose incongruenti da z movie, errori di regia e circostanze fortuite, mentre in un angolo sogghigna Leonard Cohen calandosi il cappello sulla testa e in sottofondo partono i dialoghi di Brian di Nazareth e una canzone tirata di peso da un libro di Bret Easton Ellis mentre io ringrazio Bill Hicks & weed ascoltando il verso della Tortora dal collare – che posso linkare solo grazie al mitico Franco, passione natura. Franco si apposta a filmare gli uccelli e i loro canti e conclude i suoi video con ‘Grazie amici per l’attenta visione’. Io gli voglio bene. Mi fa pensare al paradiso che avrebbe potuto essere internet.

‘Trovo straordinario che per degli studiosi quello dell’identità (individuale e collettiva) possa ancora porsi come problema. Capisco che possa esserlo per i propugnatori dell’universalismo totalitario, per commessi viaggiatori in cerca di popoli omologati,pronti a consumare merci e spettacoli di massa, o per nostalgici appassionati di fisse monarchie o di appartenenze di suolo e di sangue. […]

La nostra identità non è dunque altro che la rete delle nostre relazioni fondanti; ed evolve nella misura in cui evolve questa rete. Senza rete, siamo esposti, in occasione di salti mortali (come i passaggi di età, l’esposizione a eventi drammatici, le migrazioni o altro) al rischio di un esito fatale; nonostante l’ideologia grandiosa dell’autonomia, dell’uomo fabbricatore di sé stesso, con la quale siamo stati alimentati, fin da bambini, noi umani di Occidente.’

Piero Coppo (1940-2021)

Giovane all’epoca in cui la violenza dei manicomi cominciava a risultare intollerabile, a questo primo imprinting basagliano generazionale l’etnopsichiatra Piero Coppo (1940-2021) ne ha aggiunto un altro, decisivo: quello venuto dal lunghissimo confronto con la follia degli altri, con i terapeuti di tradizioni non occidentali, con i saperi e i saper-fare della cura prodotti da mondi lontanissimi dal nostro, costruendo i luoghi di un’azione che sa di non poter essere curativa senza essere anche politica, e viceversa.

PIERO COPPO, O DELLA TENACIA

smettere di credersi una goccia

A pagina 228 di Il mignolo di Budda di Viktor Pelevin [Strade blu Mondadori, 2001] c’è una spiegazione straordinariamente semplice dell’esistenza.

Il protagonista, Pëtr Pustotà (un cognome allusivo: Vuoto), che rimbalza da una dimensione all’altra, tra commedia esistenziale e satira mordace, apparentemente senza scompensi.

Qui sta osservando insieme a Kotòvskij una lampada di vetro, costituita da un fornelletto a spirito, al cui interno piccoli pezzi di cera nuotano nella glicerina colorata, raffreddandosi e rallentando man mano che salgono per poi cominciare a ricadere, assumendo le forme più diverse.

“Immagini che le gocce solidificate che salgono all’interno della lampada abbiano una coscienza. […] Se qualcuno di questi pezzetti di cera pensasse di essere la forma che ha assunto, allora sarebbe mortale, dal momento che di lì a poco la sua forma sarà distrutta. Ma se si rende conto di essere cera, allora che cosa può accadergli?”

“Niente”

“Appunto. In tal caso sarebbe immortale. Ma il trucco sta nel fatto che per la cera è molto difficile capire che è cera. Rendersi conto della propria primigenia natura è quasi impossibile. Come si fa a notare ciò che fin dal principio dei tempi è sempre stato davanti agli occhi? Anche quando gli occhi non esistevano nemmeno? […] Ne segue che l’unica strada è quella di smettere di credersi una goccia e rendersi conto che è proprio cera. Ma la nostra goccia passa tutta la sua breve vita a pregare il Signore della Cera di salvare questa forma, benché questa forma, a rifletterci un po’, non abbia con lei alcun rapporto. [ …]“

atterrare atterrare

una piccola storia di ieri notte dedicata a #xm24nellospazio, una delle tante storie che lo attraversano.

XM24 è NELLO SPAZIO, QUI LE ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERLO

– ma dov’è, xm24?

– eh, anche noi ci stiamo andando.

– aspetta, la pianta diceva a destra da qui, fammi vedere.

– no, io sono andato prima fino a metà e non l’ho visto!

Un secondo prima eravamo dei tizi che arrivavano da direzioni diverse ciabattando, guidati da cane, bici o ombrello, e parlando del più e del meno, l’attimo dopo tutti in tipica formazione film horror – quello che consiglia, quello che prende l’iniziativa, quello che cerca di convincere gli altri eccetera – tutti alla ricerca di questo magico posto, però determinati a raggiungerlo.

Sicuro siamo emozionati di indovinarlo, di lato: il rifugio nella notte, la chimera, eccetera.

– scorgo delle lucine!(ok, non ha detto scorgo, ma mi piace pensare di si)

– un gentiluomo infangato che trasporta pesanti cose! di certo viene di là. chiediamo a lui.

– lui saprà.

– si, è laggiù, ci siete arrivati. è solo una questione di scelta tra fare il giro e prendere la strada, o tagliare nel fango.

Uno di noi si mosse veloce verso la direzione indicata dal propizio sirenetto-primate.

Lo seguirono tutti come un sol uomo.

Improvvisamente siamo pollicino, siamo usciti dal lavoro, e siamo robert frost nella versione del colle der fomento (quante cose si potrebbe dire a tal proposito) e saremmo di nuovo anche quelli dei film dell’orrore che si inoltrano nel bosco; solo che ora siamo nella fase fenice, ci sembra che ci spetti ora la parte in cui tutto sembra giusto com’è, con le sue imperfezioni, così lontano da un disegno che serve solo a mettere un passo dietro l’altro (non diceva forse *a questo serve, a camminare*?)

So che suona tutto molto romanzato (amico che ci hai dato le informazioni so che smentirai questa versione MA NOI CI SENTIVAMO FOTTUTAMENTE COSI’, e dunque era!). So anche che se passa ancora un attimo, siamo personaggi da fiaba – e tutti sanno che le fiabe sono feroci. (- HUM QUESTE SONO SABBIE MOBILI. Non succederà quella cosa di Artax nelle paludi della trist…? No, aspetta, esageravo.)

Eppure tra qualche giorno giurerò che davanti a noi una pastorella con una fottuta lanterna che ci guidava nel cammino fischiettando, oppure un coniglio parlante, o altre cose piacevoli in cui imbattersi, nel cammino verso XM. Perchè la cosa bella era questa: non era “il nuovo posto di XM”, per dire; era: “XM24”.

Ora, una persona con competenze sociali elementari si starebbe già godendo già la serata, ma io sono ancora travolta dalla strana energia che emana da tutta questa gente che si muove qui, forse anche in altri giorni, ma stasera di più, e devo metabolizzare.

Astronave? miniera liberata e aperta, dove mai più circoleranno schiavi? cattedrale laica? mentre tutte queste maestose immagini, anzi che dico maestose, EPICHE, attraversavano la mia immaginazione notoriamente traviata dal fido kammamuri e compagnia, mi godo la sensazione (questa si davvero sacra) di essere di nuovo “aperti” in uno spazio, non chiusi in una simulazione senza spazi, che per giunta pretende che noi fingiamo di averle creduto, che ci consente la libertà.

Trovo miracoloso che riusciamo noi, adesso, qui, – ciascuno con le sue tristezze, perchè oh ci sono, non è che scompaiono, personali e collettive – a fare a meno di diversivi, intrattenimento forzato, senza neppure la bella musica, senza bisogno di sottofondo, senza quasi bisogno neppure dei muri come era nel parchetto in agosto, ma ora con i muri per gli affreschi, meglio ancora, e poi ci si deve scaldare, come se fosse appunto una tenda, ma sospesa nello spazio.

Neanche ho bevuto niente.

Non scherzavano allora stamattina dicendo stiamo atterrando stiamo atterrando! ed eccoci qua a raggiungerli, a colonizzare con le vite complesse, a volte meno nobili di come vorremmo, ma vite e altrettante storie complesse – questo fantasma abbandonato, questo posto incredibile che non sospetti quando ci passi vicino anche se lo sai, chissà quanti posti così ci sono in città, si, sono elencati nella mappa di Zic, ma pensa se potessimo entrare in tutti, toccare con mano quanto diventano reali quando non sono attraversati da compravendite e strette di mano di stramaledetti politicanti/bottegai cagarendering – si, proprio quelli con gli scintillanti negozi, gli edifici con vetri antitutto, compresa irruzione degli zombi, e quei parchi, oh quei parchi che non saranno mai verdi, dove i Manager ad alto rischio cardiovascolare si stringono vigorosamente la mano nella corsetta mattutina, mentre le Mogli abbigliate all’ultima moda californiana corrono col passeggino, e i Bambini giocano mesti con le borse dello shopping. Alcuni Anziani dai capelli candidi (contati di numero, che poi la gente pensa alla malattia e alla morte) sostano beati sulle panchine armoniosamente disposte, conversando con gli operosi Giovani Imprenditori e gli eccentrici Giovani Artisti, tutti costoro rappresentati inespressivi – ti ricordi quella pagina bella in cui palahniuk descrive le istruzioni negli aerei e dice che i visi dei passeggeri durante la catastrofe sono inspiegabilmente calmi come sacre vacche indù, poi l’hanno messa anche nel film – nel rendering, sono rappresentati con nessuna altra preoccupazione che abitare bidimensionalmente il rendering stesso, in un eterno incubo.

Ma qui invece si riesce a stare bene in tanti.

Si materializza quel concetto che non riusciamo mai a esprimere fino in fondo, nemmeno con il sapere, nè con le ottime parole: anche se lo ripetiamo spesso. Non è il posto, sono le persone, le persone nello spazio. Ebbene sta succedendo di nuovo, con la sola pratica. Metti a queste persone un vuoto intorno e il loro semplice riunirsi creerà un pieno. Con i suoi difetti, sì, come ogni cosa: ma un pieno pieno. Infatti, è la cattedrale laica, coi soffitti alti alti che ti viene sempre da alzare lo sguardo, ma pure uno spazio denso, dove i corpi producono quasi combustione spontanea. Domani io vorrei portare dell’acqua che è la cosa che serve di più. Con un carrellino magari. Poi a volte si diventa improvvisamente un po’ tristi, ma va bene. Le persone in cerchio – è vero, come sempre in assemblea – però stavolta somiglia di più a un cerchio stretto intorno al fuoco, cose che sono con certezza e immediatamente terapeutiche, quando un’esperienza ti sta mettendo particolarmente in difficoltà. Insomma poi qualcuno dovrà pure reiniziare da qualche parte a portarlo sto fuoco, come ne La strada, e allora portiamolo.

Anche (tutto) questo – e altro ancora – è XM24, per una persona che non ci è nata nè cresciuta, eppure si è sentita a casa.

Ora mi serve un finale, e non mi viene. Metto una frase bella di un grande uomo? Anche se mi piacerebbe mettere in questo punto tre righe di una canzone country particolarmente beffarda nel contesto del capitolo che stai per leggere, come faceva sempre stephen king BENISSIMO a inizio capitoli. Allora vada per la frase di un grande uomo.

“El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse“. (ernesto sabato)

Così, Black Mirror sarebbe fantascienza, o distopia, e il punto, la tecnologia e non l’umanità.

Non stiamo per parlare di tecnologia qui, ma di scoprire i giochi e possibilmente di abbandonarli. About quitting card games – che bella espressione che rubo a Craig Jenkins, che in questo saluto a Leonard Cohen ipotizza che l’uomo Leonard si sarebbe occupato con tanta costanza e profondità della propria morte da non arrivarci impreparato.

‘and he stared at death so sternly in his work that it’s impossible to imagine he was unprepared‘.

About quitting card games, perchè i giochi di carte contengono sempre carte truccate, e perfino non sedersi al tavolo da gioco non equivale a non vedere il trucco.

Tempo fa alcune affissioni pubblicitarie qui a Bologna hanno catturato la mia attenzione. Prima è arrivata una cosa sibilante tipo vento gelido, che posso descrivere solo approssimativamente come ‘terrore’, indipendente dalla fluida accettazione della realtà (mantieni la calma si tratta di una campagna di marketing tesa a promuovere un oggetto o un servizio va tutto bene per ora per ora ancora). Se la catastrofe è già arrivata da sempre il catastrofista è solo un cantore del suo tempo presente, si limita a cantare una parte di un infinito intrattenimento che ancora non si declina in tutte le sue possibilità. Charlie Broker, il creatore di Black Mirror, non è che teme il futuro, lui. Si limita a dire: ‘sono una persona che si preoccupa molto e qualcuna delle mie preoccupazioni, accidentalmente, si concretizza‘.

It would be easy to mistake Brooker and his actors for technophobic luddites. In fact, nothing could be further from the truth – they are all obsessed with their black mirrors. “You know, the show isn’t anti-technology,” says Brooker. “I’m quite techy and gadgety. I hope that the stories in this special demonstrate that it’s not a technological problem [we have], it’s a human one. That human frailties are maybe amplified by it. Technology is a tool that has allowed us to swipe around like an angry toddler.”

I manifesti mi hanno turbato per quella che a molti sembrerà una forma – riuscita o meno, perfino innocente – di creatività, comunicazione, eccetera (se qualcuno di voi lavora nel marketing, non sto scherzando, kill yourself).

Rielabora un modo di dire che apparterrebbe al rito del matrimonio (forse non solo cattolico, al momento non mi interessa approfondire) e che dal punto di vista dei malefici folletti del marketing sembrerebbe avere facile gioco ironizzando sulla scarsa credibilità della promessa (indago brevemente: la milanese Dreaming con la consulenza di Creative Consultants ha partorito una campagna forse più ampia, di cui non trovo purtroppo o per fortuna altre tracce, denominata Dieci comandamenti.)

In particolare, i manifesti giocano sui alcune formule che anche dal punto di vista letterario rappresentano forse l’unico aspetto che andrebbe apprezzato nella cloaca maxima dei discorsi da contratto delle istituzioni religiose. Alcune formule che andrebbero per una volta scollate dall’ipocrisia di chi lo balbetta a memoria e associate alla follia – o alla necessità – forse sono la stessa cosa – di chi lo intenderebbe alla lettera.

Se qualcuno se lo sta chiedendo, io non lo intendo che alla lettera, laddove per promessa si intende slancio e non clausola, forza e non potere, consapevolezza e non dogma, libertà-di e non solo libertà-da (quest’ultima dovrebbe essere bella che appresa dopo gli otto anni). Ancora una volta tralasci l’importante. Questo appetito di scegliere la morte attraverso il piacere se questa è una scelta possibile – questo appetito del tuo popolo incapace di scegliere gli appetiti, questa è la morte. E quella che tu chiami morte, la caduta: quella sarà soltanto la formalità.

E so che il vecchio Palahniuk (“Un’altra cosa è che non importa quanto tu possa amare una persona: ti tirerai indietro quando il suo sangue ti scorre troppo vicino.”) vorrebbe intenderlo alla lettera. Come è possibile scegliere, scegliere qualsiasi cosa, se il famoso giro di giostra lo intendiamo come una eterna preparazione alla performance? Come si è radicato a questo punto il trucco della performance, se l’unica performance genuinamente reale sarà quella senza alcun pathos dello scomparire?

Perduto per sempre il qui e pure l’ora.

‘Se siamo gli unici animali a sapere in anticipo che moriremo, siamo anche probabilmente gli unici animali a sottometterci tanto allegramente alla prolungata negazione di questa verità importantissima e innegabile. Il pericolo è che, mano a mano che nell’intrattenimento le negazioni della verità diventano sempre piú efficaci, pervasive e seducenti, finiremo col dimenticare che cosa negano. È spaventoso. Perché a me sembra cristallino che, se dimentichiamo come morire, finiremo col dimenticare come vivere.‘ [è sempre DFW.]

Ma, tornando a noi. Una sera ingrata ho trovato la forza di rintracciare questi manifesti, e ho scoperto che pubblicizzano un franchising di palestre descritte come esclusivi templi del benessere e a quanto pare, almeno a piluccare qua e là.

Ho detto palestra?

“PRIME non è una palestra, non è una spa, nè una piscina, o un centro estetico.

Questi sono luoghi, che non creano significato, senza i nostri corpi all’interno; [corsivo mio]

noi riempiamo lo spazio con il nostro equilibrio, mantenendo saldo il nostro epicentro, con la nostra idea di benessere totale, solo in questo modo possiamo avere cura di noi stessi.”

Così leggo approdata al classico CHI SIAMO del sito ufficiale, dove mi si chiarisce improvvisamente quella irrazionale sensazione di terrore. Indubbiamente non c’è eterea prigione volontaria che possa sopravvivere senza umori e sudori, un po’ come in 15 Millions of Merits.

e ancora: “PRIME è una visione etica, olistica, moderna e consapevole del benessere totale.“

ETICA, e più avanti, con trasparenza assoluta:

“Per questo il nostro mondo viene da noi definito Egosistema, in cui si entra, si lavora, si cresce.”

EGOSISTEMA

E, ne va da sè, un mondo in cui come fantascientifiche fattrici, creature verminose alla Lovecraft, si produce. Ma non è questo il punto, ancora – aspetta dicevo quasi la stessa cosa che voglio dire adesso nel 2011, anche se male, mi risparmio la fatica, dicevo: qui non si tratta più di desiderare un marchio o di comprarne un pezzo, lo facciamo tutti, vivo in questo occidente che si riproduce come un tumore, ma non è più solo questo. Si tratta di incarnarlo, cazzo, proprio un desiderio di morte, avere l’i-something su per il culo, godere. Incarnare il brand come altrove si cerca di incarnare il demone, l’essenza, il senso di tutte le cose, lo spirito di comunità, la malattia, il passaggio alla vita adulta, il parto, la morte. Noi non abbiamo più nulla di tutto questo. I vertici più intensi, le manifestazioni più potenti del nostro corpo le dobbiamo vivere in solitaria, e possibilmente, senza far rumore e senza attirare su di noi lo sguardo di riprovazione/pietà/disprezzo/condiscendenza/indifferenza manifesta – cioè terrorizzato, dell’altro. Siamo condannati.

Non ci credo. Egosistema? Così semplice, così affermativo? Il gioco di questa campagna è questo, ironizzare sulla scarsa credibilità di una promessa e proiettarla, ammicando, contro se stessi? E poi? Poi, a una certa, si muore. Tuttavia, questo disperata feroce proiezione (e non è amare se stessi uguale fottere se stessi, ma ben più astrattamente, è fottere la propria immagine proiettata nel tentativo di renderla attraente agli occhi di un Altro che tuttavia non viene mai chiamato in causa se non come spauracchio o fantasma) viene sbandierata così, con tanta allegra nonchalance, in una pubblicità locale, in fondo minima, e spacciata probabilmente per ironia? Ai piccoli aiutanti di satana del marketing a quanto pare non è bastato accogliere l’invito di Bill Hicks e lasciare lui a generare il riso, piantandola di sporcare ogni cosa con questo ammiccamento che chiamano ironia.

Proprio quella forma di ironia lì, ‘un cinismo “hip”, un odio che strizza l’occhio e ti dà di gomito e finge che sia tutto uno scherzo‘, quella ironia che “si è trasformata da un mezzo di liberazione in un mezzo di schiavitù” – e che si trasforma dopo un po’ nel ‘rumore dei prigionieri contenti della reclusione. Il canto di un uccello contento di stare in gabbia‘.

A quanto pare la tecnologia non è che una delle tante tavolette Ouija con cui possiamo evocare i nostri vecchi, millenari demoni: se Narciso in verità non amava “se stesso” – qualunque cosa voglia dire – e neppure il suo proprio corpo, il corpo che non hai ma che sei – oggi ha solo qualche strumento in più per fingere di amare la propria immagine (“believe in your selfie“) (ma per carità rifiuta in ogni modo di trovarti di fronte all’immagine tua per come si agisce e non si proietta soltanto, prossima a carne e sangue e feci e umori e morte e paura e grazia e lontano dalla platea).

Con buona pace di chi relega il corpo all’ennesima prigionia, equivocandolo come fattore in ottima salute spinto a generare effimere performance dell’apparire, invece che celebrarlo nel dispendio generoso e nella concentrazione dell’energia che ne fa nella pratica la grande ragione di cui scriveva, ahimè solo scriveva forse, non agiva, Nietzsche. Il punto, forse, che mi irrita, è la disonestà di fondo di questo assioma dell’amare se stessi, neppure il suo utilizzo a scopo abbonamenti palestra. Voglio dire, è impossibile amare se stessi nel modo in cui espresso da questi manifesti, semplicemente perchè non è una faccenda pulita semplice e indolore amare qualcuno.

Franzen in Più lontano ancora scrive un pezzo molto bello e privo di qualsiasi moralismo luddista sulla questione dei dispositivi tecnologici e sulla necessità di mostrarsi attraenti:

“La mia amica Alice Sebold parla di “sporcarsi le mani amando qualcuno”. Si riferisce al fango che inevitabilmente l’amore schizza sullo specchio della nostra vanità. Il fatto è che il desiderio di piacere a tutti i costi è incompatibile con un rapporto sentimentale. Prima o poi, per esempio, vi ritroverete coinvolti in un orribile litigio, e vi usciranno di bocca cose che non vi piaceranno affatto, che distruggeranno la vostra immagine di persona buona, gentile, rilassata, attraente, equilibrata, divertente, piacevole.” eccetera eccetera.

Uno dei tizi di Black Mirror lo ricorda a qualcuno che non si spiega lo stato catatonico di una massa che riprende una caccia all’uomo al posto di intervenire (cioè non invece di intervenire, perchè non è detto che si voglia farlo, ma proprio come surrogato dell’intervento, o sostituzione): siamo sempre stati già così. Charlie Brooker è più esplicito dei suoi personaggi: My theory that is that we’re all going towards dissociative mental disorder.

Che cosa intendi? ‘Online, you’re trying to appeal to everyone and people who you don’t know at the same time. So I think as a side effect it amplifies the desire for groupthink. And also because of the way there are algorithms going, Oh, so you like hearing this fact about Hillary Clinton, let’s show you something else that’s like that — it reinforces your echo chamber. We’re all helplessly spiraling into corners and bellowing at each other. I miss everything being boring. Just a few years ago everyone was dismissing everything as dull and now nothing is. It’s all brilliant or shit.‘

Sulla faccenda dell’ironia: DFW, nel ’93:

“L’ironia e il cinismo erano quel che ci voleva contro l’ipocrisia americana degli anni Cinquanta e Sessanta. La cosa grandiosa dell’ironia è che seziona ogni cosa e poi la guarda dall’alto per mostrarne le tare, le ipocrisie, le scopiazzature […] Il sarcasmo, la parodia, l’assurdo e l’ironia sono modi efficaci di smascherare la realtà e mostrarne la sgradevolezza, ma il problema è: una volta che abbiamo fatto saltare le regole dell’arte, e dopo che l’ironia ha svelato e diagnosticato le brutture del reale, a quel punto che facciamo? L’ironia è utile per sfatare le illusioni, ma in America le illusioni le abbiamo già sfatate e ri-sfatate […] L’ironia e il cinismo postmoderni sono ormai fini a se stessi, sono il parametro della sofisticatezza hip e dell’abilità letteraria. Pochi artisti osano parlare di altri modi di porsi per risolvere ciò che non va, perché temono di sembrare sentimentali e ingenui agli occhi degli ironisti stanchi di tutto.”

‘Risulta piuttosto interessante notare che il mondo delle arti degli Usa di fine millennio considera fighe e giuste l’anedonia e il vuoto interiore. Si tratta forse delle vestigia della glorificazione romantica del Weltschmerz, che significa la noia-del-modo o l’ennui giusta. Forse è perché gran parte delle arti viene prodotta da persone anziane annoiate e sofisticate, e poi consumata da persone più giovani che non solo consumano arte ma la studiano per capire come essere fichi e giusti – e bisogna tenere presente che per i ragazzini e per i giovani essere giusti e fichi equivale a essere ammirati e accettati e fare parte di un gruppo e quindi a Non Essere Soli. Lasciamo perdere la pressione-dei-coetanei. Si tratta piuttosto di fame-dei-coetanei. No? Entriamo nella pubertà spirituale quando giungiamo alla conclusione che il grande orrore trascendente è la solitudine, l’esclusione, l’ingabbiamento dell’anima. Una volta arrivati a questa età, daremo e accetteremo qualsiasi cosa, indosseremo qualsiasi maschera per essere a posto, per far parte di qualcosa, per non essere soli, noi giovani. Le arti Usa sono la nostra guida per essere ammessi nel gruppo. Un manuale. Ci viene insegnato come portare maschere di ennui e ironia logora quando siamo giovani, quando la faccia è abbastanza elastica da assumere la forma di qualsiasi maschera si indossi. E poi ci rimane attaccato, quel cinismo stanco che ci salva dal sentimento sdolcinato e dall’ingenuità non sofisticata. Il sentimento equivale all’ingenuità in questo continente (per lo meno a partire dalla Riconfigurazione). Una delle cose che gli spettatori sofisticati hanno sempre apprezzato in Il secolo americano visto attraverso un mattone di J.O. Incandenza è la sua tesi senza sottigliezze che l’ingenuità è l’ultimo vero terribile peccato nella teologia dell’America del millennio. E dato che il peccato è quel tipo di cosa di cui si può parlare solo figurativamente, è naturale che la piccola e oscura cartuccia di Lui in Persona si sviluppasse quasi tutta su un mito, quel mito Usa stranamente persistente che vuole che il cinismo e l’ingenuità si escludano a vicenda. Hal, che è vuoto di sentimenti ma non è scemo, ha una sua teoria secondo la quale ciò che passa per un cinico ed elegante trascendimento del sentimento non è altro che una specie di paura di essere veramente umano, dato che essere veramente umano (almeno per come lo concettualizza lui) vuol dire essere inevitabilmente sentimentale e ingenuo e portato alle sdolcinatezze e generalmente patetico, significa essere in un certo modo infantile dentro, una specie di bambinone un po’ strano che si trascina qua e là anacliticamente con grandi occhi umidi e la pelle molliccia come quella delle rane, un cranio enorme, e sbava. Una delle cose veramente americane di Hal è forse il modo in cui disprezza la causa del suo essere solo: questo orribile io interiore, incontinente di sentimenti e affetti, che frigna e si contorce sotto una maschera vuota e fichissima, l’anedonia.‘